싱아가 뭘까? 처음에 들었던 생각이었습니다. 이런 일차원 적인 궁금증을 갖고 시작했어요. 박완서 작가의 자전적 소설이라는 타이틀로 알려진 소설, 왜 오랫동안 읽히는지 알아보겠습니다.

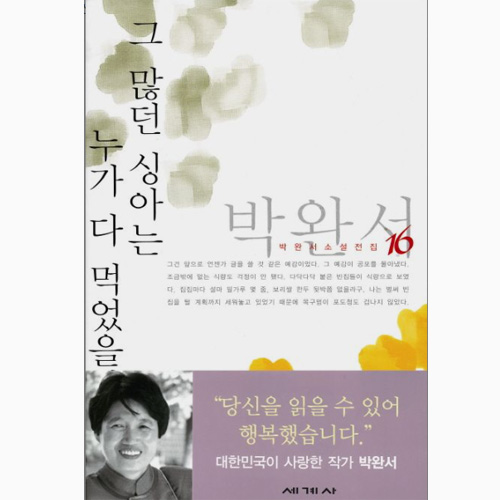

박완서의 『그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까』는 한 사람의 성장담이면서, 동시에 한 시대의 속살을 조용히 드러내는 이야기입니다. 전쟁과 가난, 여성으로 살아간다는 감각, 어머니와 딸 사이의 미묘한 거리까지. 책을 덮고 나면 ‘옛날이야기’를 읽었다기보다, 오래 묻어두었던 기억 하나를 같이 들여다본 느낌이 남습니다. 2025년을 사는 지금, 세대 간의 간극과 기억의 공백이 더 커졌다는 말을 자주 듣는데, 그래서인지 이 소설은 회상이 아니라 공감의 언어로 다시 다가옵니다. 과거를 설명하기보다, 그 안의 감정을 건네는 방식으로요.

사적인 기억이 보편적인 감정으로 번지는 순간

이 소설은 박완서가 쉰을 넘긴 나이에 처음 내놓은 자전적 성장기입니다. 1930년대 개풍의 유년 시절부터 서울로의 이주, 전쟁을 거쳐 어른이 되기까지의 시간이 담담하게 이어집니다. 놀라운 건, 그 담담함이 전혀 밋밋하지 않다는 점입니다. 작가는 어린 시절을 예쁘게 포장하지 않습니다. 반짝이던 순간 옆에 있던 서글픔과 부끄러움, 말로 설명하기 어려운 두려움까지 그대로 꺼내놓습니다.

이를테면 ‘서울 사람’이 되기 위해 표준어를 어색하게 흉내 내던 장면들. 그 과정에서 느꼈을 어색함과 위축감은, 지금의 독자에게도 낯설지 않습니다. 어른이 된 뒤에도 우리는 여전히 어떤 세계에 속하기 위해 말투를 고치고, 태도를 조절하니까요. 언어 하나에 정체성이 흔들리던 어린아이의 마음이, 읽다 보면 이상하게 또렷해집니다.

저는 이 책을 읽으며 ‘기억은 시간이 지나야 비로소 선명해진다’는 작가의 고백에 오래 머물렀습니다. 너무 어릴 때는 이해하지 못했던 감정이, 나이를 먹고 나서야 비로소 보이는 순간들. 그 문장을 읽으며 제 어린 시절과 부모 세대의 얼굴이 겹쳐졌습니다. 박완서는 자신의 사적인 기억을 통해, 결국 우리 모두의 감정을 불러옵니다. 그 힘이 이 소설을 오래 살게 합니다.

세대를 잇는 이야기, 개인의 고백을 넘어

『그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까』는 성장소설이자, 여성의 시선으로 기록된 한국 현대사의 고백이기도 합니다. 6·25 전후의 혼란 속에서 살아낸 한 개인의 이야기지만, 그 안에는 수많은 여성의 삶이 포개져 있습니다. 절제된 슬픔, 말로 다 하지 못한 좌절, 그래도 포기하지 않았던 교육과 자립에 대한 희망. 그런 감정들이 조용히 이어집니다.

특히 어머니의 존재는 이 소설에서 묵직합니다. 늘 묵묵히 버티면서도, 딸만큼은 다른 삶을 살길 바랐던 사람. 그 인물은 한 가정의 어머니를 넘어, 한 시대를 견뎌낸 여성의 얼굴처럼 다가옵니다. 바느질을 하던 손, 말없이 이어가던 노동의 시간들. 그 장면들은 설명이 많지 않은데도 오래 남습니다.

요즘 우리는 세대 차이를 말하며 서로를 이해하기 어렵다고 느낍니다. 그런데 이 소설을 읽다 보면, ‘이해하려는 태도’가 무엇인지 자연스럽게 배우게 됩니다. 저 역시 이 책을 읽고 나서 어머니의 이야기를 듣는 방식이 조금 달라졌습니다. 과거를 사실로만 듣는 게 아니라, 그때의 감정을 상상하려고 하게 되었거든요. 이 소설은 그렇게 세대 사이에 작은 다리를 놓습니다.

읽는 사람마다 남는, 각자의 장면

이 책이 특별한 이유는, 누구에게나 다른 장면을 남긴다는 데 있습니다. 어떤 이는 자연과 풍경을 기억하고, 어떤 이는 어머니와 딸 사이의 미묘한 긴장을 떠올립니다. 또 다른 이는 전쟁의 공포 속에서도 무너지지 않던 사람들의 태도에 오래 머물겠죠.

박완서의 문장은 사건보다 표정과 움직임을 잘 붙잡습니다. 큰 대사 없이도 감정이 전해집니다. 그래서 읽다 보면, “왜인지 모르겠는데 이 장면이 잊히질 않는다”는 순간이 생깁니다. 저에게는, 너무 평범해서 그냥 지나쳤을 법한 한 장면이 오래 남았습니다. 아무 일도 일어나지 않았는데, 그 뒷모습 하나에 여러 감정이 겹쳐 보이던 순간 말입니다.

책 속에서 특히 마음에 남았던 문장이 있습니다.

“그땐 몰랐지만, 그 모든 순간들이 내 세계의 모서리를 다듬고 있었다.”

이 문장을 읽으며, 기억이란 지나간 일이 아니라 지금의 나를 계속 만들고 있다는 생각이 들었습니다.

오래된 이야기 같지만, 결국 지금의 이야기

『그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까』는 제목처럼 친숙하면서도 묘하게 마음을 끌어당깁니다. 어린 시절의 고요, 여성으로 살아가며 쌓였던 고단함, 그리고 그 모든 시간을 견뎌낸 기억의 힘이 이 안에 있습니다. 우리는 종종 과거를 끝난 이야기로 치부하지만, 이 소설은 과거가 여전히 현재의 감정을 만든다는 사실을 조용히 보여줍니다.

그래서 이 책은 지금 읽어도 낡지 않습니다. 박완서의 이야기는 이미 끝났지만, 읽는 우리는 각자의 기억으로 그 고백을 다시 이어갑니다. 어쩌면 이 소설의 진짜 힘은 거기에 있는지도 모르겠습니다. 오래된 이야기처럼 보이지만, 읽는 순간만큼은 분명히 ‘지금 내 이야기’가 되니까요.