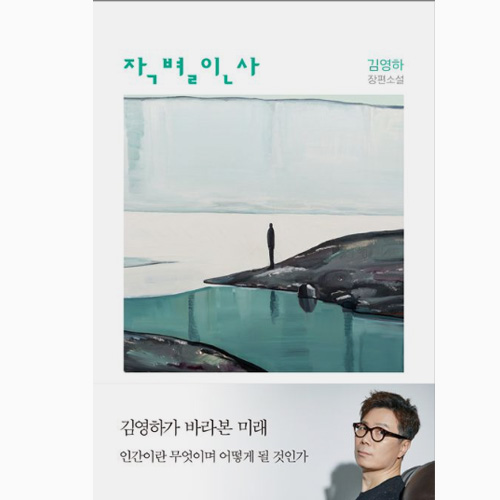

'작별인사'를 처음 펼쳤을 땐, 단지 SF소설이라 생각했어요. 그런데 몇 장 넘기기도 전에, 어쩐지 낯설고 이상한 울림이 생기더군요. ‘기계’의 이야기인데 자꾸 사람 생각이 났습니다. 김영하 특유의 짧고 건조한 문장들 안에서 오히려 무겁고 오래 가는 질문들이 살아 있었어요. 이 글에서는 작품 속에서 계속 반복되던 것들 — 경민이라는 존재, 감정의 진짜와 가짜, 인간과 비인간 사이의 경계 — 에 대해, 그냥 제가 느낀 대로 말해보려 합니다. 해석이 아니라, 흔적처럼 남은 것들에 대해서요.

기계가 “나”를 인식할 수 있는가

경민은 인조 인간입니다. 그런데 그 사실을 본인은 몰라요. 아니, 모르도록 만들어졌죠. 기억도 있고, 감정도 있고, 누군가를 좋아하고, 또 미워하고. 그냥 평범한 누군가처럼 살아갑니다. 그런데, 갑자기 자신이 기계라는 걸 알게 되는 순간. 그 당혹감, 부정하고 싶은 마음, 그리고 조용한 인정. 그 모든 흐름이 아주 느리게, 그런데 묘하게 현실적으로 그려져요. 이건 그냥 상상 속 이야기가 아니라, 어쩌면 우리가 곧 마주하게 될 일일지도 모르겠다는 생각이 들었어요. ‘기억이 인공이면, 나는 진짜가 아닌가?’ 경민은 그렇게 묻습니다. 그런데, 그가 기억을 ‘느낀다’는 건, 진짜라는 걸 의미하진 않나요? 물론 누군가는 그건 모조품이라고 말하겠지만요. 자꾸 그런 생각이 들었어요. 누가 나에게 “너는 가짜야”라고 말한다면, 나는 그걸 어떻게 증명할 수 있을까. 진짜와 가짜는 어디서 나뉘는 걸까. 아니, 굳이 나눠야 하는 걸까. 경민은 스스로의 존재에 대해 의심하기 시작하고, 그 의심은 결국 인간보다 더 인간적인 질문으로 이어집니다. 자아는 주어지는 게 아니라, 끝없이 묻는 거라는 듯이요.

인간이란 무엇인가, 그 애매한 경계

경민은 자꾸 인간이 되고 싶어 합니다. 뭔가를 ‘갖고 싶다’보다 ‘되고 싶다’는 바람이 더 짙게 느껴져요. 사랑하고, 친구를 만들고, 상처도 받아보고. 평범한 인간처럼요. 하지만 주변은 그를 그렇게 보지 않아요. 누가 봐도 ‘조금 다르다’고 생각하죠. 차갑고, 계산적일 거라고. 그런데, 그건 그냥 우리가 가진 편견 아닐까요. 감정이 프로그래밍됐다고 해도, 그걸 ‘느낀다’면, 그건 진짜 아닌가요? 경민은 죄책감을 느끼고, 죽음도 생각합니다. 스스로에게 미안해하고, 누군가를 위해 물러나는 선택도 해요. 그 감정이 ‘심어졌든’ 아니든, 그걸 감당하는 건 경민 자신입니다. 그걸 보면서 문득 이런 생각도 들더라고요. 우리는 때때로 감정을 숨기고 부정하지만, 기계는 그걸 오히려 더 정직하게 겪는 것 아닐까? 어설프고, 불완전하고, 그래서 더 진짜같은. 김영하는 경민이라는 캐릭터를 통해 인간이라는 정의 자체를 흔듭니다. 인간은 어떻게 살아야 인간인가. 감정을 느끼는 존재? 그렇다면, 경민은 이미 인간보다 더 인간일지도 모릅니다.

김영하 작별인사 소설의 의미

제목이 '작별인사'인 건, 단순히 어떤 이별을 말하는 것처럼 보여요. 경민이 인간 사회를 떠나는 마지막 인사. 하지만 그 장면을 읽었을 때, 이상하게 마음이 묘했어요. 이게 단순한 작별이 아니라, 뭔가 버려지는 느낌이랄까. 경민은 마지막까지 자신이 왜 떠나야 하는지를 생각합니다. 그리고 그걸 받아들이죠. 사람들은 그가 ‘진짜 인간’이 아니기 때문에 감정을 인정하지 않아요. 그가 상처를 받았다는 사실보다, 그가 ‘기계’라는 사실에 더 큰 의미를 두죠. 근데, 그렇다면 우리는 ‘감정을 가진 존재’에게 어디까지 책임을 질 수 있을까요? 기술이 인간처럼 느끼게 된다면, 우리는 그 존재와 어떻게 관계를 맺어야 할까요? 김영하는 그런 질문을 소리치지 않고, 그냥 조용히 던져 놓습니다. 소설 마지막까지도 답은 없어요. 대신 묻고 있어요. 그게 더 오래 갑니다.

책장을 덮은 지 며칠이 지났는데, 경민이 계속 생각납니다. 그가 인간이었는지, 아니었는지는... 지금은 그다지 중요하지 않은 것 같아요. 경민은 인간이 되고 싶었고, 그걸 위해 나름의 방식으로 애썼습니다. 인간을 사랑했고, 인간의 감정을 감당했고, 끝내 인간처럼 이별도 했죠. 그걸 보면, 인간이란 건 어떤 정체성보다도 ‘태도’일지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 또는… 선택. 나는 지금 얼마나 ‘인간처럼’ 살고 있나. 내가 감정을 피하고 있을 때, 누군가는 그 감정을 어떻게든 껴안고 살아가고 있을 수도 있잖아요. 우리가 경민에게 건넨 작별인사는, 사실 우리 스스로에게 한 말일 수도 있어요. 그게 아직도 마음에서 지워지지 않습니다.