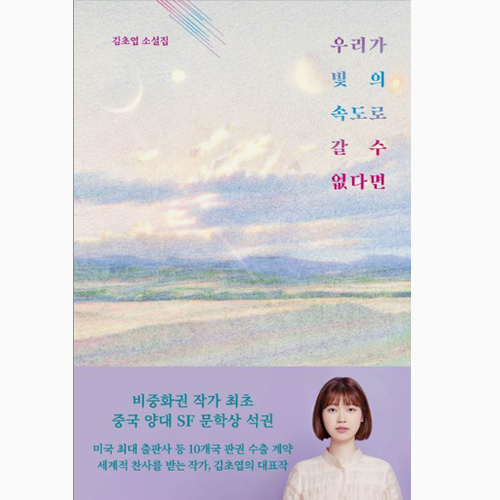

김초엽의 소설집 '우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면'은 겉으로 보면 SF예요. 우주, 인공지능, 먼 미래 같은 단어가 먼저 떠오르죠. 그런데 읽다 보면 중심은 늘 ‘기술’이 아니라 ‘사람’입니다. 더 정확히 말하면, 사람이 사람을 그리워하는 마음이요.

세상이 아무리 앞서가도 마음은 제자리에서 맴돌 때가 있잖아요. 이 책은 그 지점을 조용히 보여줍니다. 과학기술이 발전한 시대를 빌려와서, 오히려 인간의 연약함과 관계의 틈, 상실이 더 또렷해지는 순간들을 담아내요. 2025년에 읽어도 낯설지 않은 이유가 거기에 있습니다.

기술의 발전 속에서도 변하지 않는 인간의 감정

이 소설집에 나오는 세계는 분명 미래입니다. 우주로 이동하고, 데이터로 기억을 남기고, 기술로 삶을 연장하는 일이 어색하지 않죠. 그런데 작가는 그걸 “멋있게 설명”하는 데 힘을 쓰지 않아요. 대신 묻습니다.

그렇게 많은 걸 할 수 있게 됐는데, 우리는 과연 덜 외로워졌을까?

작품 속 인물들은 더 멀리 가고 더 많이 알게 되었지만, 사랑과 상실 앞에서는 여전히 서툽니다. 누군가를 놓치고, 뒤늦게 후회하고, 그리움을 품은 채 살아가요. 기술이 아무리 좋아져도 마음은 단숨에 따라잡히지 않으니까요.

‘빛의 속도’라는 말도 그래서 더 의미 있게 들립니다. 물리적으로도 그렇지만, 감정도 결국 어떤 속도를 넘어설 수 없다는 이야기처럼 느껴져요.

김초엽의 SF가 오래 남는 건, 기술이 아니라 사람 사이의 거리를 다루기 때문입니다. 가까이 있고 싶은데 멀어지는 마음, 이미 지나간 시간을 붙잡고 싶은 마음. 그 흔한 감정들이 미래 배경 위에서 더 선명해집니다.

김초엽 SF가 2025년에도 공감을 얻는 이유

이 책이 2025년에도 계속 읽히는 이유는 결국 간단합니다. 이야기 속 질문이, 지금 우리의 생활이랑 맞닿아 있기 때문이에요.

우리는 예전보다 훨씬 쉽게 연결됩니다. 메시지는 바로 가고, 소식은 실시간으로 들려오고, 화면 속으로 타인의 일상이 쏟아지죠. 그런데 이상하게도, 그럴수록 더 깊이 외로워지는 순간이 있습니다.

'우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면'은 그 감정을 미래로 확장해 보여줍니다. 인물들은 거창한 목표를 향해 달리기보다, 이미 지나가 버린 관계를 되짚고, 닿지 못한 마음을 곱씹습니다. 늦게 알아버린 진심, 끝내 하지 못한 말 같은 것들이요. 이런 건 시대가 달라도 늘 비슷하게 아프죠.

또 하나 좋은 점은, 작가가 감정을 과하게 밀어붙이지 않는다는 겁니다. 울어야 할 장면에서 울라고 말하지 않고, 독자에게 조금의 여백을 남겨요. 그래서 읽는 사람이 자기 경험을 그 틈에 자연스럽게 얹게 됩니다. 같은 책을 다시 읽었을 때 다른 느낌이 되는 것도 그 때문이고요.

인간과 기술의 관계를 다시 생각하게 하는 소설

'우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면'은 기술을 낙관하거나 비관하지 않는다. 기술은 삶을 확장하지만 모든 문제를 해결하지는 않는다. 김초엽은 기술과 인간이 어떻게 공존해야 하는지를 묻고, 속도보다 관계와 마음이 중요하다는 메시지를 전한다. 이 작품은 SF를 넘어 인간에 대한 이야기로 남는다.

'우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면'은 미래를 배경으로 현재의 우리를 돌아보게 하는 소설이다. 기술의 시대에 인간다움이 무엇인지 묻는 이 작품은 느리지만 깊은 여운을 남기며 오래 기억된다.

이 책은 기술을 무조건 찬양하지도, 무섭게만 그리지도 않습니다. “기술이 우리를 구원할 거야”도 아니고, “기술이 다 망칠 거야”도 아니에요. 대신 아주 현실적인 얼굴로 보여줍니다.

기술은 분명 편리하고, 삶을 확장시키지만… 마음을 대신 살아주진 못한다는 걸요.

기술은 때로는 위로가 되지만, 어떤 순간엔 상처를 더 선명하게 만들기도 합니다. 잊고 싶었던 기억을 붙잡게 하거나, 이미 멀어진 사람을 더 또렷하게 떠올리게 하기도 하죠. 그래서 이 소설집은 “기술을 어떻게 써야 할까”보다, “기술과 함께 살아가는 우리가 어떤 태도를 가져야 할까”를 묻는 느낌이 강합니다.

결국 이 책이 말하는 건 속도의 문제가 아닙니다. 더 빨리 가는 게 중요한 게 아니라, 누구와 어떤 마음으로 함께 가고 있느냐가 더 중요하다는 것. 그래서 이 소설집은 SF인데도, 끝까지 인간 이야기로 남습니다.